服装圈藏着个“隐形产能王”:它凭什么让大品牌排队等单?

引言:服装人共同的焦虑——大订单,为何越来越难抓?

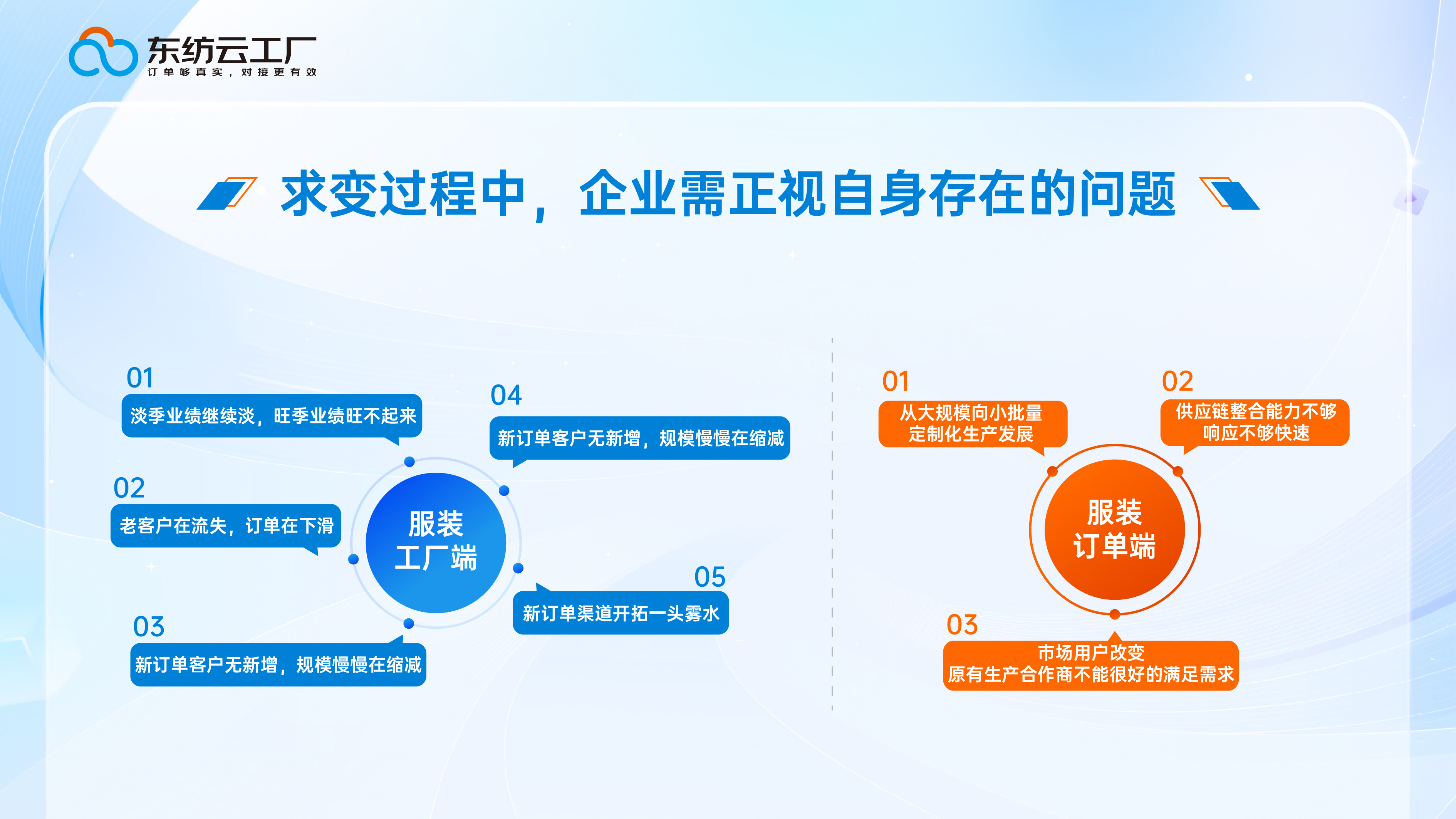

对于服装行业从业者而言,“有单不敢接”“接单难盈利”早已不是新鲜话题。中小工厂常因订单量小、结款周期长陷入产能闲置;品牌方则抱怨优质产能稀缺,交期与品控总出纰漏。尤其在消费市场加速迭代、跨境风口涌现的当下,“能接大单、接稳单”的生产能力,成了行业内最稀缺的硬通货。

一、行业痛点:大订单背后的“信任黑洞”

为什么找大订单这么难?核心矛盾藏在三个“不对称”里:

- 信息差。品牌方发布需求时,常因描述模糊(如“高品质针织衫”无具体克重、工艺标准)导致工厂误判;工厂展示产能时,又因缺乏第三方验证,品牌方难以信服其真实交付能力。

- 成本错配。大订单看似利润高,但前期打样、原料备货、产线调整的成本往往占去30%毛利,一旦订单临时变更或取消,中小工厂可能直接亏损。

- 资源割裂。从面料采购到工艺落地,大订单需要跨环节协同,但多数工厂仅能覆盖单一环节,品牌方需自行整合资源,时间与沟通成本极高。 这些痛点,让“大订单”成了悬在行业头上的“双刃剑”——接好了是增长引擎,接砸了可能拖垮整条产线。

二、破局样本:服装厂如何重构合作逻辑?

- 订单池透明化:从“盲选”到“精准匹配”

传统模式下,工厂找订单靠熟人介绍或展会蹲点,效率低且匹配度差。而这家的核心策略是“反向建池”:先通过自有渠道整合品牌方需求,按品类、体量、工艺要求分类建库,再开放给合作工厂。工厂只需在系统中勾选自身擅长的环节(如裁剪、缝制、后整),系统便会推送适配订单。

- 全链路风控:把“信任”变成可量化的标准

针对订单真实性存疑的行业顽疾,这家工厂建立了一套“三重审核机制”:品牌方需上传营业执照、历史合作案例,经风控团队电话核验;订单细节(如面料成分、质检标准)需与第三方检测机构同步;生产过程中,关键节点(如首件样、中期验货)的视频与数据实时上传至共享平台。

- 产业链深度绑定:从“单点作战”到“生态协同”

大订单的难点,往往不在生产本身,而在前后端的资源整合。这家工厂联合了20余家优质面辅料商、5家工艺服务商(如刺绣、印花专项厂),甚至接入了跨境物流与合规团队。品牌方只需提出需求,从面料甄选到最终出货,全链路资源可快速调配。

三、行业启示录:大订单时代,工厂的核心竞争力变了

这家北京最大的服装厂的走红,本质上是行业需求的升级——从“谁能做”转向“谁能稳定、高效、低成本地做”。 对品牌方而言,他们需要的不仅是产能,更是“确定性”:订单不会中途流产,质量不会忽高忽低,交期不会一延再延。对工厂而言,单纯拼设备、拼工人数量已不够,能否接入更优质的订单池、能否与产业链上下游高效协同,才是生存关键。 换句话说,未来的服装制造,拼的是“资源整合力”与“信任资产”。谁能把分散的订单、分散的环节、分散的资源串成一条线,谁就能在大订单竞争中占据主动。

结语:想抓住大订单?你需要一个“连接者”

回到行业痛点,无论是品牌方找北京最大的服装厂,还是工厂找优质订单,本质都是“连接”问题。而东纺云工厂正是这样一个连接者——它聚合了每月超3000条优质新订单(加工、现货、工艺、面料全覆盖),最快当天匹配合作;所有订单经资质上传、信息备案、电话沟通三重审核,杜绝虚假;深度链接服装厂、工艺厂、面辅料商,实现从面料到成品的全链路协同;更直通SHEIN、TEMU、TikTok等9大跨境官方渠道,帮企业一站式获取政策红利。 在这个“大订单不缺,靠谱合作缺”的时代,或许我们需要的不是更大的工厂,而是更高效的连接。