当“小单快反”成刚需,四川服装厂的转型样本藏着哪些门道?

一、行业震荡下的集体焦虑:服装加工厂的“生存考题”

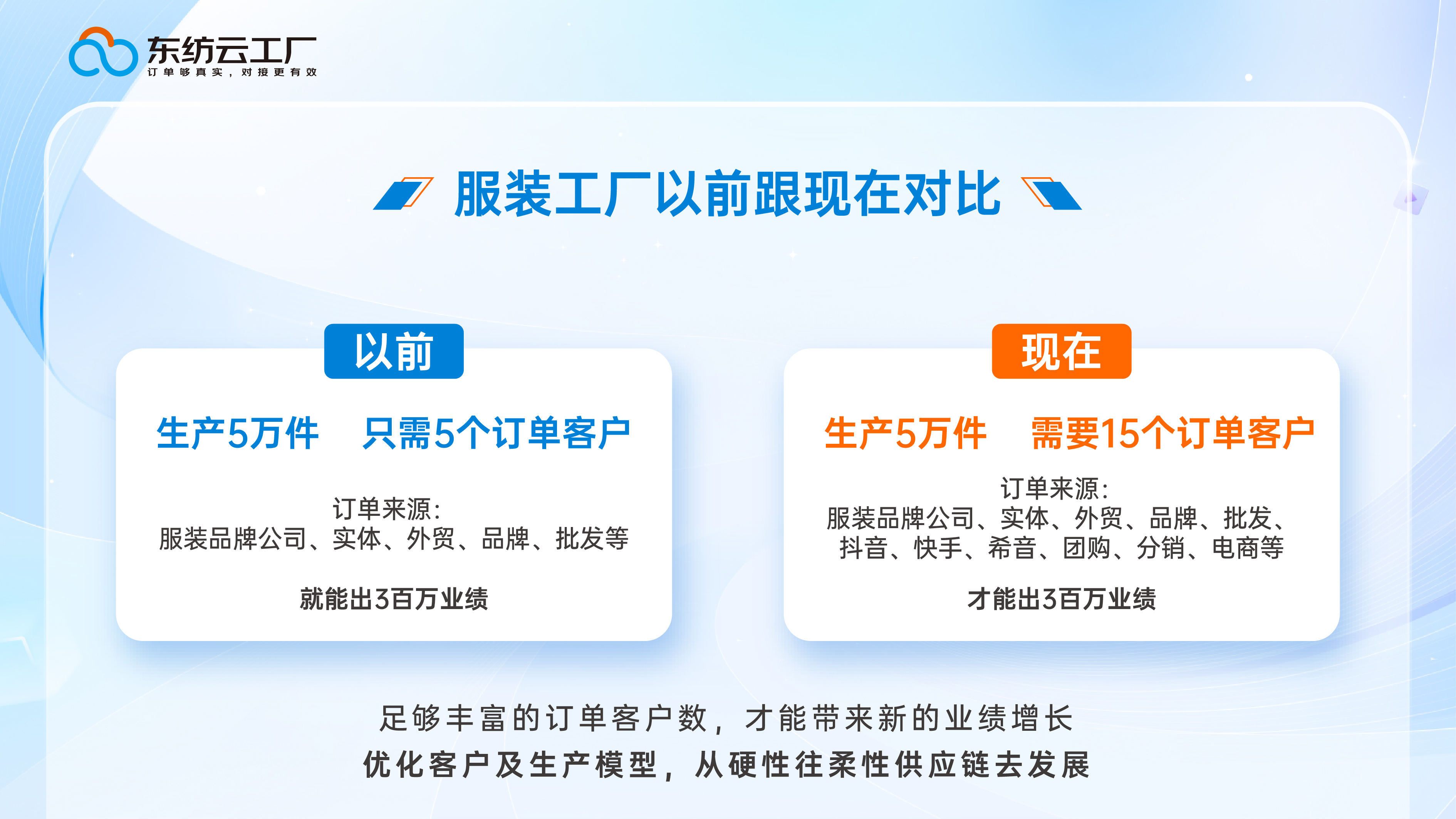

近两年,服装行业的变化比往年更剧烈。终端消费偏好加速迭代,“小单快反”从概念变为刚需;跨境电商平台崛起,却也带来更复杂的规则与竞争;原材料、人力成本攀升,利润空间被压缩……对全国超百万家服装加工厂而言,“如何活得更稳、活得更好”成了共同课题。 聚焦四川服装厂群体,这里的产业基础扎实——从面辅料供应到缝制工艺,聚集了大量技术成熟的中小型工厂。但笔者调研发现,即便在这样的产业集群里,仍有不少老板坦言:“今年接的急单、小单比去年多了40%,但能按时交付且赚到钱的反而少了。”问题究竟出在哪?是产能不足?还是信息错配?

二、“等单”模式的天花板:传统加工厂的三大痛点

传统服装加工厂的生存逻辑,曾高度依赖“老客户关系”。一位从业20年的川籍厂长告诉记者:“过去靠几个稳定的品牌客户,生产线基本不会停。但这两年,大客户自己也在调整策略,要么转向更灵活的代工厂,要么压缩订单量,我们突然就‘没方向’了。” 这种“等单”模式的脆弱性,在当下暴露得更明显:

- 订单碎片化:品牌为降低库存风险,倾向于拆分订单,500件、1000件的小单占比从15%升至35%,很多工厂因设备调试成本高、工人培训周期长而不敢接;

- 信息不对称:工厂找不到匹配的订单,品牌方也找不到符合要求的代工厂,“有产能的接不到单,有单的找不到厂”的矛盾突出;

- 信任成本高:部分平台订单真实性存疑,工厂交了保证金却被“放鸽子”,或结算周期长、压款严重,导致不敢轻易尝试新合作。

三、破局关键:从“被动等”到“主动链”,重构生产逻辑

面对行业洗牌,部分四川服装厂已率先探索转型路径。核心逻辑很清晰:跳出“单一加工”的角色,通过资源整合与能力升级,成为产业链中的“灵活节点”。

- 快速匹配优质订单。某主打针织衫的川企负责人提到:“我们不再依赖老客户介绍,而是通过一个整合型平台获取订单。平台每天更新3000+真实订单,从500件的试单到5万件的长期合作都有,最快当天就能对接上。”这种效率提升,本质是平台用大数据筛选匹配,让工厂的产能与订单需求精准对接。

- 严控订单真实性。虚假订单曾是工厂的“噩梦”——某工厂曾为一笔10万元的订单投入5000元打样费,最终却因客户爽约血本无归。如今,正规平台通过资质审核、信息备案、电话复核等多重流程,确保订单来源可靠,工厂只需专注生产,无需额外消耗精力验证客户可信度。

- 强化产业链协同。小单快反的核心是“快”,这需要面料、工艺、生产各环节无缝衔接。四川有家工厂通过与平台深度合作,接入了100+优质面辅料商资源,下单后24小时内面料就能送达车间;同时,平台整合了刺绣、印花等工艺厂,复杂工艺需求可快速分包,整体交期缩短了20%。

四、跨境新机遇:打开增长的“第二曲线”

除了内需市场的调整,跨境电商的爆发为服装加工厂提供了新赛道。SHEIN、TEMU等平台的崛起,让“小单、高频、全球化”成为可能,但对工厂而言,直接对接跨境渠道门槛极高——语言障碍、平台规则复杂、政策红利获取难等问题,让很多工厂望而却步。

此时,四川服装厂的另一重破局思路浮出水面:借力第三方平台对接跨境资源。某做跨境快时尚的川企通过平台直连海外官方渠道,不仅拿到了平台的“优先审核”资格,还享受到了物流补贴、合规培训等政策支持。

五、给行业的一点启示:转型不是颠覆,而是“补短板”

回到最初的问题:四川服装厂的生存密码究竟是什么?答案或许很简单——不盲目扩张,而是针对自身短板补链、强链。无论是快速匹配订单、严控合作风险,还是借助跨境资源打开增量,本质都是通过外部资源的整合,让工厂的核心能力(如工艺、品控)得到更高效的释放。 对更多服装加工厂而言,转型的关键从来不是“推翻重来”,而是找到适合自己的“链接方式”。当行业从“规模竞争”转向“效率竞争”,谁能更快整合资源、更精准匹配需求,谁就能在这轮洗牌中站稳脚跟。

在服装行业的新周期里,每一个加工厂都需要更“聪明”地生存。如果你也在为订单不稳定、转型没方向发愁,不妨试试东纺云工厂——这里每月超3000条优质新订单,最快当天匹配;严格审核流程杜绝虚假合作;深度链接面料、工艺伙伴,支持快速响应;更能直通SHEIN/TEMU等跨境官方渠道,一站式获取政策红利。或许,你的下一个增长机会,就藏在一次精准的资源链接里。